四川新聞網 2025-04-15 18:01:06

當春風輕拂巴山蜀水,四川各地踏入了一年里最為關鍵的春耕時段。生態模式多點開花、創新技術紛紛落地,田野中,處處彰顯著綠色發展的理念,讓畝畝田孕育出更多的希望。

在自貢榮縣樂德鎮天宮廟村的大豆玉米帶狀復合種植基地,呈現一片繁忙景象。農戶們忙著進行各項農事操作,雖然今年的鮮食玉米和大豆播種工作才剛剛基本完成,但大家已在為即將到來的豐收精心籌備。據了解,榮縣樂德鎮持續推廣糧經復合發展模式,與其他地區有所不同。春大豆玉米帶狀復合種植,是在傳統間作、套種基礎上創新而來的一季雙收模式,對于穩定玉米產量、擴大大豆種植面積意義重大。

自貢榮縣樂德鎮天宮廟村的大豆玉米帶狀復合種植基地。

榮縣農技站副站長熊文波介紹,這種種植模式充分發揮了兩種作物的優勢,滿足它們的生長需求,實現優勢互補,讓農戶實現一地“雙收”。它不僅提升了農田產量和經濟效益,還提高了土地利用率和產出率,有力促進了農業增效、農民增收。今年,樂德鎮已發展1000余畝春大豆玉米帶狀復合種植,為糧食穩產高產、節本增效提供助力,穩步推動鄉村振興。

與此同時,在達州市達川區省三星級現代糧油園區,處處煥發著蓬勃生機。微風輕拂,遍地金黃的油菜花海泛起層層漣漪。高標準農田已然建成,呈現出“田成方、渠相連、路相通”的規整景象。

達州市春耕現場。

在種植技術方面,當地結合實際情況,積極推廣稻麥、稻油輪作,油菜田套作馬鈴薯等糧經復合發展模式,不斷擴大小春種植面積,為糧食穩產高產提供了有力保障。“我們現承包土地800余畝,主要采用稻—油、稻—麥種植模式。今年春耕,農場開展中稻—再生稻百畝噸糧田高產攻關,目標是實現最高畝產(中稻+再生稻)達1100公斤。”當地工作人員介紹道。

除了糧食輪作,春耕還有哪些新模式?德陽什邡稻漁種養循環現代農業園區在生態農業領域成果顯著。據當地農業農村局工作人員介紹,什邡市率先在安全利用類耕地上示范推廣新型稻漁種養模式,此模式為全國首創、全省唯一。

德陽什邡稻漁種養循環現代農業園區。

何為新型稻漁種養模式?記者走進園區,就被鑲嵌在田間的池塘吸引了目光。據當地一家水產養殖公司管理人員介紹:“與傳統稻漁種養技術不同,什邡市新型稻漁種養循環技術是在田間建一個面積約200平方米的圓形池子,養魚的水在50畝的稻田中循環利用。這樣的模式既減少了污染,增加了土壤肥力,又提高了水資源利用率和農產品產量,實現了生態與經濟的雙贏。”

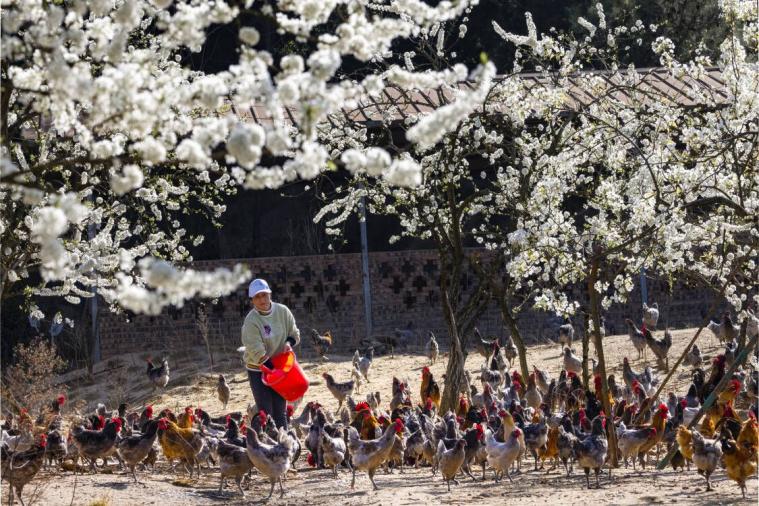

將目光轉移至廣元,在廣元劍閣縣劍門關土雞現代農業園區,綠樹成蔭,土雞漫山遍野。劍門關土雞散養在元寶楓樹下,它們吃草啄蟲,飲用山泉水,還住著可移動的“別墅”。劍閣縣畜禽產業事務中心負責人表示:“我們構建了以林養雞、以雞撫林、雞林共生、互為依存的林下原生態綠色循環體系,實現了經濟和社會效益的雙豐收。”

廣元劍閣縣劍門關土雞現代農業園區。

作為傳統農業大縣,劍閣縣以國家農業綠色發展先行區建設為契機,建立生態型“種、養、飼、加”一體化模式,實現各環節緊密銜接、各主體互利共生,構建起高效穩定的生態循環農業產業鏈,走出一條綠色“致富路”。

從自貢榮縣的大豆玉米一季雙收,到達州達川的稻油輪作;從德陽什邡稻漁種養循環,到廣元劍閣的以林養雞。生態春耕的創新模式在巴蜀沃土里不斷涌現。當傳統農耕智慧與現代生態理念在田壟間深度“交融”,大食物觀在巴蜀大地得到了生動踐行。從田間到山林,從水域到牧場,四川各地充分挖掘各類資源潛力,多元化食物供給體系正在構建。

(圖源:自貢市農業農村局、達州市農業農村局、德陽市農業農村局、劍閣縣農業農村局)

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP