東興區融媒中心 2024-12-19 11:39:09

“每天早起第一件事就是到蠶房查看桑葉夠不夠,然后檢查蠶的生長情況、給蠶體消毒、對蠶密度大的地方進行擴座、采桑葉喂蠶……”這就是蠶農劉棉勇一天的工作。2013年,原本在成都開實體店的劉棉勇選擇回到家鄉內江市東興區雙橋鎮雙流村,改造100多平方米的民房作為蠶棚,流轉土地種植桑葉,開啟了他的養蠶之路。在這11年的養蠶經歷中,有成功也有挫折,如今劉棉勇不僅將蠶房面積擴建到了600平方米,還成立了專業合作社,成為當地實實在在的養蠶大戶。

劉棉勇

在外打拼,學習手藝

那段剛離開家鄉,外出闖蕩的日子,對劉棉勇來說已經成了模糊又久遠的記憶。少年時的劉棉勇早早地就離開了家鄉,初中畢業后去過廣州、貴州、江蘇等地,當過車間工人,做過保安。

2002年,他輾轉到了成都,在這里他跟著師傅學習做皮鞋的手藝,學成之后他在成都開起了一家售賣皮鞋的實體店,劉棉勇負責設計、銷售、保養皮鞋,這個店一開就是11年。當記者問劉棉勇為什么選擇學習做皮鞋的手藝時,他坦然說道“那個時候沒有這么多為什么,就是跟著師傅學一個賺錢的手藝,能夠做下去,能夠在外面立足就很好了。”

憑借過硬的手藝和待客的熱情,皮鞋店的經營狀況蒸蒸日上,劉棉勇回憶到:“皮鞋店開的那幾年,那會兒買的還是可以,經營狀況很好,我覺得能一直做下去。”然而隨著網絡購物的快速發展與普及,實體店普遍受到打擊,劉棉勇的皮鞋店也難以幸免,“大概從2012年開始,受網購的影響,皮鞋店的生意開始變差,然后逐漸到了難以繼續維系的地步了,沒辦法我只能關店了。”

“剛開始幾年我的家人也會經常到成都幫助我一起經營皮鞋店,但是后來我母親她腰不好,承受不了往來奔波,她就回到了老家雙流村。”于是,面對實體店的打擊和家人的呼喚,2013年,劉棉勇選擇回到家鄉,重新啟航。

返鄉創業,勇抓機遇

2013年,劉棉勇回到了自己的家鄉雙橋鎮雙流村,返鄉后他沒有給自己喘息的時間,馬不停蹄地又開始規劃自己今后的事業。在事業的選擇上,劉棉勇沒有做過多猶豫,“那時候在農村,種田也沒有穩定的收入,養雞養鴨養豬這些,風險還是有點高。但是我知道,從我小時候開始,雙橋鎮好多村民就在養蠶,養蠶的本錢低、回報率高,一個月就能看到收益了,一年還能收好幾批,所以我就選擇在家鄉養蠶了。”

據了解,雙才鎮在上世紀90年代就開始大規模養蠶,不管是養蠶還是栽桑都經驗豐富,這極大地幫助了養蠶初期的劉棉勇樹立信心。但是剛開始養蠶的劉棉勇卻遇到另一個“坎”,那就是資金問題。“第一次我養了1張蠶,養的蠶少,收入也少,如果我要擴大規模還需要有更多資金,所以在回內江后,我就在東興區萬達找了一個安全員的工作,緩解經濟壓力。”

于是,劉棉勇開始了白天在萬達上班,晚上回家忙活養蠶的日子,就這樣過了3年,劉棉勇養殖的桑蠶越養越多,面臨的管理壓力也越來越大,在2016年,劉棉勇選擇辭去萬達的工作,開始專心養蠶。隨著規模逐漸擴大,去年年底,劉棉勇在雙橋鎮雙流村7組成立了養殖專合社。

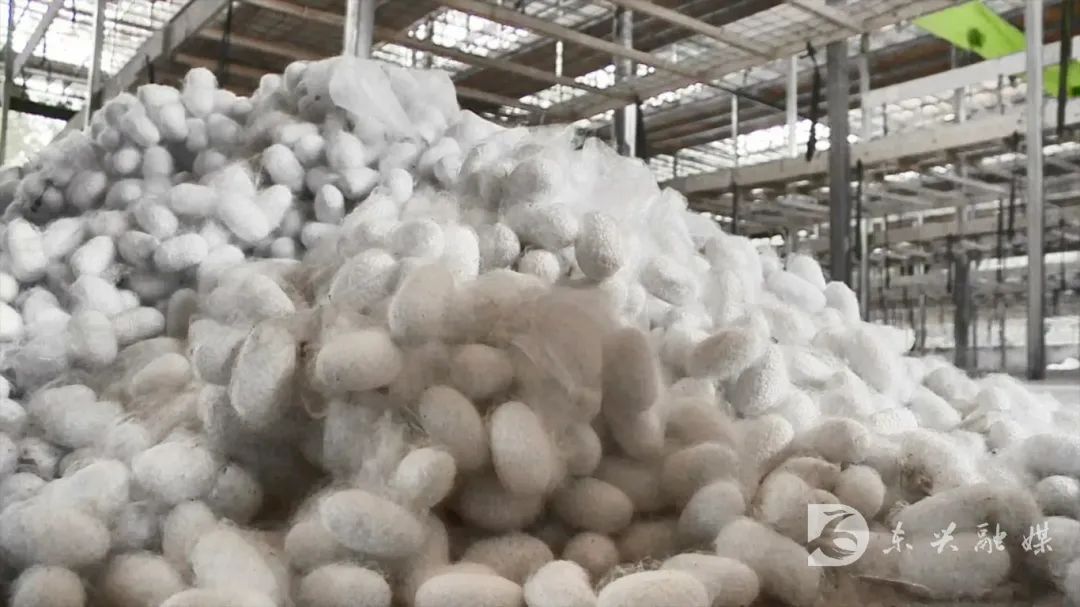

“很多機遇都是風險中得來的,很多時候我樂于去做第一個吃蛋糕的人,事實證明我的決定也沒有錯。”去年,東興區試點“九批次”滾動養蠶法,通過增加全年養蠶批次,優化現有勞動力資源配置,提高養蠶效率,增加蠶農收入。面對新型的養殖方式,劉棉勇接下了這個充滿未知的“挑戰”,他的蠶房成了“九批次”滾動養蠶的試點基地。劉棉勇高興的說道:“去年我完整養了九批的蠶,收入比前年養七批時高了7萬元。”

精細管理,提升效益

今年他的蠶繭平均賣價58一斤,超當地平均收購價4塊一斤,效益非常可觀。從一個“新人”到養殖大戶,劉棉勇為此學習了很多,他積極參加東興區蠶桑服務中心組織的各種外地參觀、學習活動,主動請教當地有經驗的養蠶戶,還經常和樂山、資中等地的蠶農溝通交流,互相學習養殖技術。同時,劉棉勇的蠶繭產量高、品質好的名聲也吸引各地蠶農打電話向劉棉勇請教學習養蠶的方法。

劉棉勇介紹到,蠶在生長和吐絲過程中對溫度的要求十分苛刻,當溫度低于22度或高于28度時就會影響蠶的生長發育,進而影響蠶繭質量和產量。今年東興區的持續高溫天氣可以說是愁壞了廣大蠶農,劉棉勇也不例外,“那段時間每天從中午十二點開始到傍晚太陽下山結束,每天都按照蠶桑中心的要求對蠶棚和蠶進行降溫,每隔一個小時就要去蠶房給蠶澆水,500斤一桶的水一天要打3、4桶。”就這樣堅持了一段時間,雖然盡全力挽救,但還是造成了一定的損失。

這次意料之外的狀況讓劉棉勇意識到,憑自己個人的力量是不能夠良好應對各種天氣災害的。這時,他了解到樂山有蠶農使用控溫設備來保證蠶的優質生長,于是在今年最后一批蠶繭收獲完成后,劉棉勇著手對現有的蠶房進行改造。記者走進改造中的蠶房,入門位置的設備上實時顯示著蠶房內的溫度和濕度,入門左側是水簾降溫設備,右側是三個排氣風扇,綠色的暖氣管分布在蠶房頂上。劉棉勇介紹到:“這些設備花了4萬多,因為投入不低,雙橋鎮還沒有其他蠶農嘗試,這次我們鑫絲路專合社也作為了新設備的試驗基地,如果效果好后續可能帶動其他蠶農也裝上控溫和通風設備。”

養蠶的學問不只在于管理蠶體,桑樹的面積和質量也是影響養蠶規模和蠶繭產量的關鍵因素。隨著養蠶規模越來越大,劉棉勇發現一個問題,現有的桑葉開始“供不應求”了。過去,劉棉勇疏于對桑園的管理,導致桑樹沒有得到合理的利用,于是近幾年,劉棉勇學習桑樹管護方法和技術,從剪枝到夏伐,從除草到追肥,注重桑園的精細化管理,桑園帶動蠶繭產量明顯提升。“3年前年收入7、8萬,通過各方面的改進,今年收入翻了個番,20畝的桑園收入了16萬。”

今年,從蠶房到桑園的路在政府的扶持下也從泥濘小路建成了1米來寬的水泥小路,這大大提高了運輸桑葉的效率。“以前我只能推著雞公車來往運輸桑葉,非常不方便,現在修了水泥路我可以騎摩托車運桑葉,節省了很多時間。”

11年手藝人,11年養蠶人,這兩段的經歷讓劉棉勇感悟頗深。提到自己的創業經驗,劉棉勇說道:“做好一件事要多看多學多問,有時作為外行看來很簡單的事,其實自己做起來很困難,最重要的就是要保持耐心,做事細心,要不怕苦,吃得苦。”

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP