每日經濟新聞 2024-09-18 16:32:57

當談論城鄉融合發展和城鄉一體化時,不能片面地追求農業生產。現在鄉村要振興,非農產業發展非常重要。此外,鄉村治理也是一個問題。農村的社會組織、政治組織的問題可能比農業問題更加復雜。

每經記者|張宏 每經編輯|陳星

近期,在“姚洋說”節目錄制之后,北京大學博雅特聘教授、中國經濟研究中心主任姚洋就數字經濟如何助力鄉村振興的話題接受了《每日經濟新聞》(以下簡稱NBD)記者專訪。

姚洋認為,過去十幾年里,許多偏遠地區的經濟發展得到了推動,一方面是由于返鄉創業,另一方面,互聯網也為這些地區的發展提供了動力。同時,各地基層政府積極為當地提供支持,幫助大家通過線上渠道銷售產品。

數字經濟的發展可能會改變整個城鎮化進程,使鄉村最終成為一個宜居的地方。隨著社會的發展,人們的追求會發生分化。人們不再將進入城市或留在一線城市作為唯一目標,許多人返鄉追求的是內心的滿足。

他認為,鄉村振興需要大力發展非農產業。鄉村振興不應單純強調經濟,因為農業收入在農民總收入中的比重正在下降。鄉村振興要壯大縣域經濟,讓大家都有機會進行非農就業。此外,鄉村振興也包括社會領域和政治領域的振興和治理。

NBD:近年來,一些大學生選擇到城市周邊的鄉村工作,他們認為與農業相關的工作能帶來更多的獲得感、幸福感和較小的壓力,同時這些大學生的到來也為鄉村發展帶來了新的活力和新的思路。您如何看待這一現象?

姚洋:當一個國家發展到一定程度時,人們的追求會發生分化,不再將進入城市或留在一線城市作為唯一目標,許多人可能更多地追求的是內心的滿足。

我認為從事農業有一個好處,就是你可以掌握自己的命運。這對許多年輕人來說非常重要。能夠掌握自己的命運,虧損是自己的,盈利則更令人高興。對于那些已經在大城市打拼過的年輕人來說,當他們想明白了,可能會選擇回到鄉村。我預計由于生活所迫而回到農村的人可能較少,畢竟城市里的就業機會更多,薪資水平更高。更多的人可能是追求內心的平靜才會選擇回去。

NBD:數字經濟對鄉村振興的推動是否會帶來新的人口遷移?

姚洋:這是肯定的,但我預計規模不會特別大。大學生回到鄉村從事農業,他們更可能從事的是特種農業,即那些附加值較高的農業。這樣的需求本身并不會太大,肯定會吸引一些年輕人返鄉,但不會造成大規模的人口遷移。

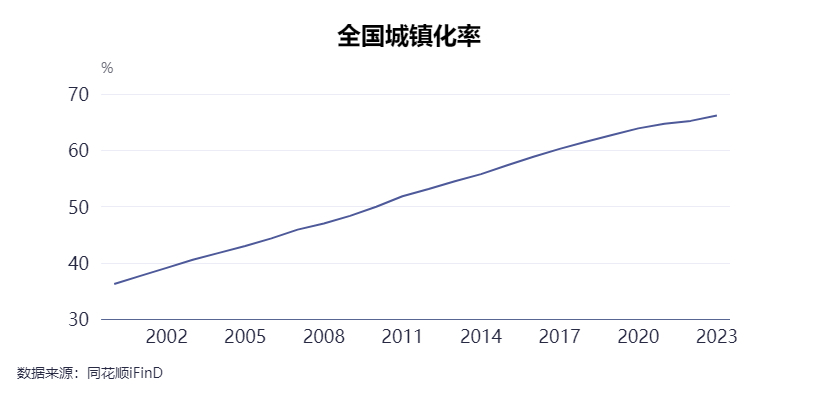

數字經濟的發展有可能減緩從農村到城市的人口流動速度。因為現在居住在農村也很舒適,沒有必要進城。他們可以在網上銷售產品,物流也很方便,我預計這會產生一些影響,但目前還沒有看到相關的研究結果,這只是一種猜測。現在看來,中國的城鎮化率可能達到70%就會趨于穩定。如果城鄉差距縮小,那么城鄉之間的人口流動就會減緩。

數字經濟的發展實際上能夠讓人們在農村地區也能享受到現代化的生活。因此,一些年輕人可能會選擇留在農村。在農村,他們可以擁有一棟大房子,前后有院子,空氣質量好,沒有交通擁堵,也沒有城市中的緊張氛圍,他能控制自己的生活節奏。

NBD:當年輕人想要回到農村時,他們可能面臨抉擇。一方面,農業的成本回收速度較慢;另一方面,他們又有追求自我價值實現的需求。那么,年輕人應該如何平衡長期追求自我價值實現與短期現實利益回收較慢的問題?年輕人應該以怎樣的心態選擇自己未來的職業?

姚洋:如果年輕人選擇回到農村,他們確實不能期望快速賺錢,因為農業有季節性,至少需要辛苦工作一個周期,才能有所收獲。但我認為,年輕人回到農村,應該不會單純從事傳統的農業。他們從事的應該是特色農業,并且要有一個能夠將產品成功銷售出去的路徑,不能一時沖動就回去。

NBD:理想的鄉村發展模式是怎樣的?要實現鄉村振興,有哪些能力和基礎設施有待提高?

姚洋:我個人的感覺是,當我們今天談論城鄉融合發展和城鄉一體化時,不能片面地追求農業生產。這是一個老思路,即通過農村農業生產來提高農民的收入,這個時代可能已經過去了。實際上,現在鄉村要振興,非農產業發展非常重要。我也觀察到,許多農村地區已經變成了居住的地方,很多人的就業實際上轉移到了縣城。

因此,我提出要把農村地區變成一個宜居的地方。人們可以住在鄉村,享受鄉村的舒適生活,但就業應該是開放的。

我們一直在討論數字經濟下鄉,過去那種只關注農業,特別是糧食作物的形態已經過去了。如果你想在互聯網上銷售產品,基本上都是特色產品。如果你想在互聯網上大規模、高銷量賣糧食,這是不太可能的。

此外,鄉村治理也是一個問題。農村的社會組織、政治組織的問題可能比農業問題更加復雜。

NBD:鄉村振興的基礎是什么?

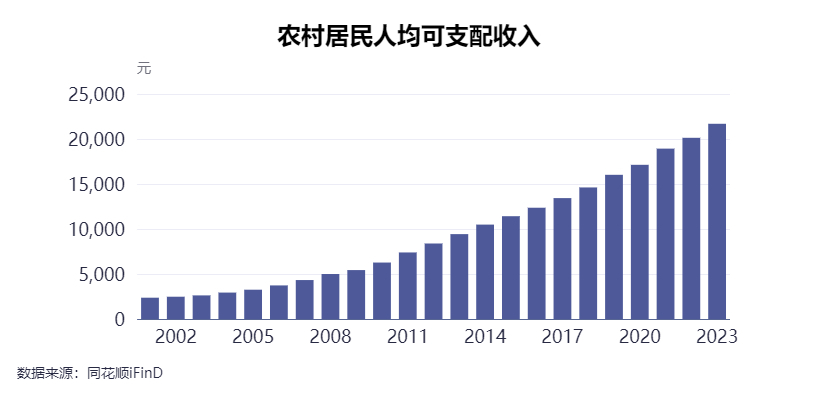

姚洋:我認為鄉村振興不應單純強調經濟。只強調經濟是不夠的,因為農業收入在農民總收入中的比重正在下降。單純的農業收入不能支撐農村居民達到和城市居民一樣的生活水準。

我們在推動鄉村振興時,不應總是考慮如何將產業引入鄉村,而是要正確認識中國的小農經濟。小農經濟具有成本優勢,資本或企業下鄉應該提供輔助性服務,如噴灑農藥、提供機械等,而不是一味將農田生產規模化,因為規模化生產成本太高。

在這種情況下,兼業是必然的。因此還要壯大縣域經濟,提高縣城的經濟水平,讓大家都有機會從事非農產業。

這樣鄉村就會振興,大家收入有了保障,我們也可以騰出更多的精力進行鄉村的社會治理和政治治理。

我們現在的留守兒童數量仍然龐大。有研究表明,農村的孩子在三歲之前接受的外部刺激較少,因此智力發育普遍較慢。這是智力發展方面。

心理健康方面,許多留守兒童都交由爺爺奶奶照顧,而老年人群可能也要外出就近務工,自己的年齡、身體、心理狀態可能也很受限,如何能照顧好孩子?這是一個很大的社會問題。

因此,鄉村振興除了將注意力放在農業生產方面,社會建設、基層治理也非常重要。

NBD:哪些非農產業適合在農村發展?

姚洋:實際上,農村適合發展很多非農產業,只要不違反國家規定、不污染環境,就應該允許嘗試。能夠為當地居民提供就業機會的,就是好產業。我們不能用城市人的思維來想象鄉村。

農業本身無法使所有農民致富。個別人通過農業致富是可能的,但要讓整個村子或鄉鎮的農民收入達到與周邊城市居民相同的水平,難度非常大。

有些人主張規模化經營,這并不是簡單易行的。很多農業項目是通過發展民宿和觀光農業,提高了附加值,才能實現盈利。因此,我們應該發揮市場的積極作用,在不違反國家土地管理規定的前提下,鼓勵人們到農村發展非農產業。

NBD:當前的平臺經濟為農業發展,包括民宿和農業周邊產業都帶來了新的機遇,但同時也帶來了一個問題,即平臺經濟與相對弱勢的個體農業從業者之間話語權的不對等。除了監管,我們還可以通過什么方式來糾正這種話語權的失衡?

姚洋:這是一個大問題,不僅存在于農村,城市中的小店主也面臨同樣的問題。平臺經濟具有規模優勢,而小商小販通常是單打獨斗,有時會受到平臺的擠壓。

全球范圍內,行業協會是維護自身權益和自律的主要方式。例如,日本的農協發揮著重要作用。在日本,田間種植的西瓜不能直接從農戶手中購買,必須通過農協購買,這實際上是通過農協來定價,組織起來獲得談判地位、提高價格。

在中國的一些農村地區也有類似的經濟組織,除了純組織外,還有經濟合作社等,但大多數地方做得不夠好。一方面要聯合起來與平臺談判,另一方面還要進行行業自律,避免因為價格戰導致無利可圖。

NBD:傳統的農業模式通常是先投入后收益,如果從零開始投入,需要很長時間的培育才能獲得較大的收成,而且還可能受到天氣等不可控因素的影響。在日常調研中,您是否發現了一些模式,可以平滑農業投入和農業收益的波動性?

姚洋:對于大宗商品來說,這不是問題,因為大宗商品有期貨市場。但對于水果這類無法儲存的商品,就只能依靠市場來調節價格,因此實際上“果賤傷農”比“谷賤傷農”更為嚴重。

所以對于水果蔬菜這類商品,沒有別的辦法,只能靠批發市場,現貨價格每天都在波動,這是市場調節的結果。有些公司會與農戶簽訂長期合同,約定不管現貨價格如何波動,都以同樣的價格購買。

國際大型商超在這方面就做得很好。我們國家的一些超市應該也在這么做,但這需要時間。比如Whole Foods(美國全食超市)這樣銷售高端食品的超市,它們就很關注原產地,有固定的供應鏈,需要進行抽查。

在美國,超市負責對所售商品進行抽查。如果超市聲稱某種商品是綠色食品,那么一旦消費者發現商品不符合綠色食品的標準,他們有權對超市提起訴訟。

NBD:平臺經濟和鄉村業務是否有一些新的可行的結合模式?

姚洋:這需要市場來決定,讓人們去嘗試,市場會發現機會的。我們坐在這里空想,是不會比市場里的人能想出更豐富、更可行的方案的。

封面圖片來源:受訪者供圖

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP